|

サリンジャー作品では詩人と小説家が峻別されており、シーモアが詩人であるならバディは小説家だと先述した。バディはグラース兄弟の中では最もシーモアの精神性に近いところにいたと言えるだろうが、それでも詩人にはなれない。彼らが、小説家よりも詩人のほうを上に置いていたのは明らかだ。創作という嘘をある程度許容しつつも、バディは自分の書くものが完全に創作に落ちることは厭んでおり、だからこそ「バナナフィッシュ」が完全な叙述でありえなかったことを悔やんだり、「シーモア?序章?」でほとんど物語の体をとらないような記述を試みたりしたのではないだろうか。フラニーやゾーイーも、俗に自分が落ちること??大人になること??にはある程度の反発を見せつつも、それでもそれらをある程度受け入れてはいる。そういう意味で彼らはほんとうの意味で詩人にはなれない。ほんものの詩人であれるのは、イノセントであるもの、すなわち大人になれないものだけであり、グラース兄弟の中ではシーモアだけだ。

幼きものとしてのイノセンスは当然のごとく永続しない。これはあらゆるサリンジャー作品に通じる主題だ。

シーモアについても然り、彼は完全な詩人であるまま生き続けることは許されていなかったのだ。イノセンスの側に属するがゆえに〈凡庸性の法悦〉を憧憬し、凡庸であるもののもつ力に侵されてイノセンスを喪失したその時点が詩人の寿命である。「ハプワース16, 1924」で「ぼく個人は少なくとも手入れの行き届いた電信柱くらい、つまり三十年も生きることになるだろう。」と語る若きシーモアは、そのことには十分自覚的であるように思える。

ひとはいつか大人にならなければならないし、幼い子どものまま生きながらえることはできない。グラース・サーガ最大の謎とされるシーモアの死もまた、突き詰めればこのひどく単純な主題に帰着するのではないだろうか。シーモアは大人になることができなかった。純粋であること、ほんものであることを求めるグラース家の兄弟たちのなかで、長兄のシーモアに付与された神性の正体はおそらくそこにある。彼らにとってほんものとは常に子どもの側にあるものであり、かつ、それは生きながらえる限りいずれ等しく失うことが運命づけられている美しさなのだ。

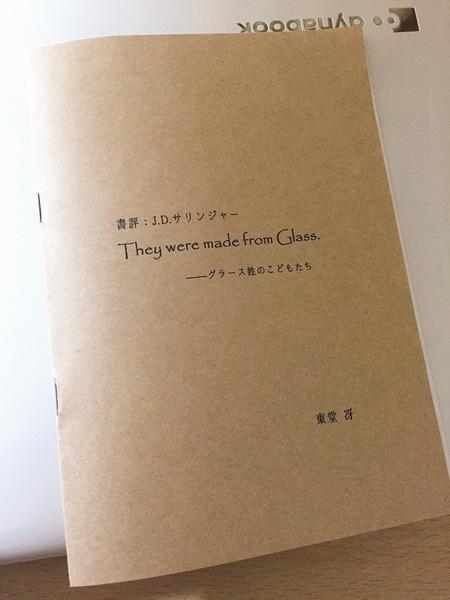

「バナナフィッシュにうってつけの日」より

|