|

「ねえ、これって」

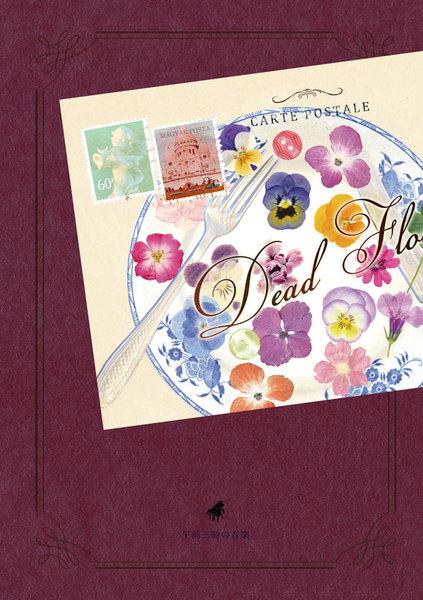

花びらのひとひらを指先でこするようにしながら、彼は言う。

「どんな味がするんだろう? あなたは、食べたことは」

「残念ながら」

サラダや肉料理の彩りに、と添えられるそれに、何か特別な嗜好品としての魅力があるとは思えないのだけれど。

「ふうん」

答えながら、滑らかな指先は音も立てずに薄い花びらをぷつりと引きちぎる。

無残に引きちぎられた花が、みるみるうちに音も立てずに飲み込まれていく―時間にすれば、ほんの一瞬。そんなささいなひとときを、どこか見過ごせないような心地でじっと僕は見つめる。

嚥下のためにゆっくりと動く白いのどは、まるでなにかのいきもののようで、不思議ななまめかしさを呼び起こす。

「……悪趣味だ」

顔をしかめながら、ぽつりと洩らされた言葉がそれだ。

「目で楽しむものを無理に口にするだなんて、誰が考えたんだろう」

やれやれ、とでも言わんばかりの様子で、引きちぎられた後の残りの花束をじっと見下ろすまなざしは、それでもどこかしら慈愛にも似た色に満ちている。「ごめんなさい、おかしなことに付き合わせて」

会釈とともに答えるその仕草には、どこか取り澄ましたようなよそよそしさが途端に呼び戻される。

ほんのひと時前に垣間見せたあのむせかえるような生々しい感情のありかを覗かせた顔つきは、舞台に立つための演技に過ぎなかったのだとでも言いたげなほどに。

「……いえ」

わずかにそうっとぎこちなくかぶりを振って見せたその後、こちらもまた、取り繕うかのような笑顔を張り付けるようにして投げ返す台詞はこうだ。

「またいつでもいらしてください、その頃にはまた種類を増やしておきますので」

「……飾れる花を買えるようになれば、それがいちばんなんだけれど」

力なく笑いながら答えてみせるその姿に、どこかしらあやふやな感情を引きずられていくのにただ身をまかせる。

花の香りのその奥で、静かに揺らめくような色がこぼれおちる。

|