|

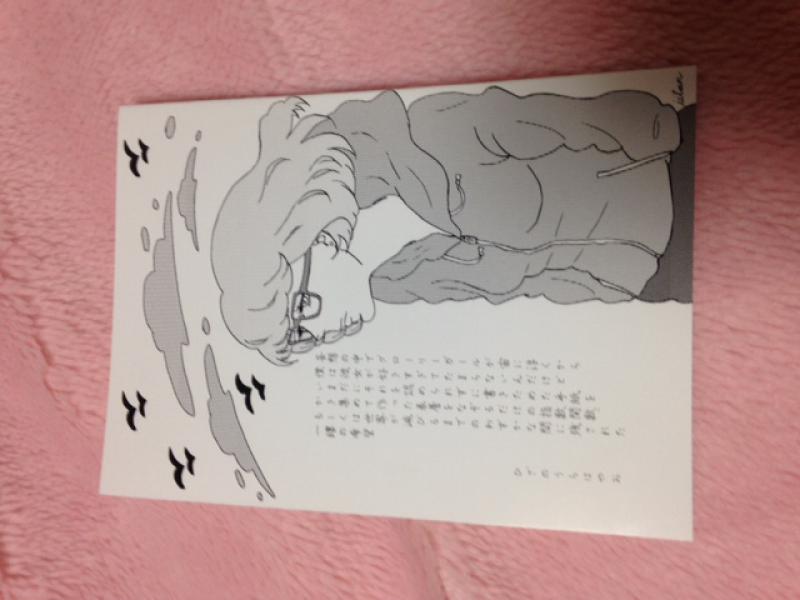

「モノクローム・クロニクル」(冒頭部分)

この街で乾いた風が吹くことは絶対にないだろう、と思う。潮の香りだけが、こうも染み着いてしまっているのだから。

白い水面と真っ白な空が交錯して、平衡感覚が狂いそうになりながら君を見る。

黒と白だけで構成された君は、恐ろしく綺麗で、どこかもの悲しい。

そのもの悲しさだけが。

いつまでも僕の中で尾を引いていて。

目を覚ます。

空虚な部屋の片隅。

全身の感覚は、重たくも軽くもない。極めて平凡だった。

今日もまた、あの夢から始まった。

スーツに着替えて、駅まで歩いて列車に乗る。

通勤ラッシュになる時間帯よりもずっと早い時間帯に、僕は会社へ向かう。

その方が、総じて楽に仕事ができるからだ。

やがて列車は都心へと向かい、列車を乗り換える。これから乗る私鉄の始点になる駅だからだろう、まだ七時前なのにかなり多くの人が行き交っている。

私鉄の始点から終点まで。

そう、僕の会社は都心を遠く離れた、住宅地の中にある。

がたんごとんと揺られながら、徐々に意識が遠くなっていく。このままでは、また……。

舶来の風景を投影した港町の中に、気がつくと立っていた。

色彩を失った、白と黒だけの空間を見回す。

またこの夢か。

真っ白な煉瓦が敷き詰められた街を歩く。硬質な感触は夢であるという意識をほんの少し薄れさせた。周囲の壁も、まるで塗られたように真っ白な煉瓦が並んでいる。

本当は赤い煉瓦と青く澄み切った空や海が広がる色彩豊かな場所であるはずなのだ。僕の夢の中だけが、白と黒にくすんでいる。真っ白な街並みはどこか味気なく、巨大迷路を連想させた。

ゆっくりと、街を歩いていく。白い煉瓦を敷き詰めた道と、白い煉瓦を積み重ねた建物。どこからが壁で、どこからが道なのか、だんだんとわからなくなって乗り物酔いに似た目眩がした。

僕は道の先を知っている。

歩いているのではない、歩かされているのだ。

かつての君とたどった道を。

|