| ブース | 企画本部 委託販売 |

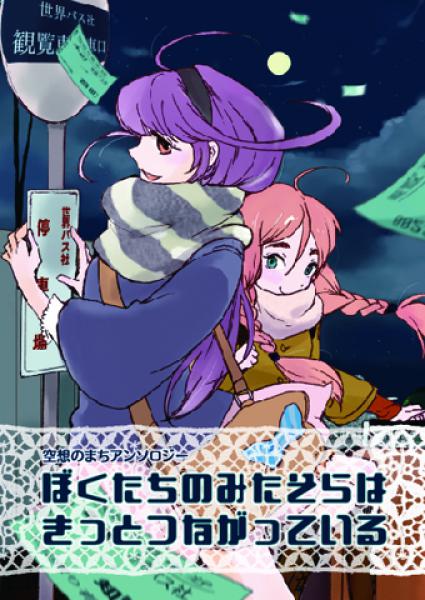

| タイトル | ぼくたちのみたそらはきっとつながっている |

| 著者 | くまっこ他 |

| 価格 | 1200円 |

| カテゴリ | ファンタジー |

| ツイートする | Tweet |

| 紹介文 | |

|

世界は、いくつもの“まち”で作られている。 世界の“決まり”によって、町と町を行き来できるのは、限られた者だけ。 ほとんどの住人は、生涯を生まれた町のなかで終える。 ーーそんな世界観を共有したシェアワールドで、たくさんの“空想のまち”が生まれました。 14人の作家が織りなす町は彩り豊かで、様々な住人の暮らしがありありと浮かび上がります。 美しい町、悲しい町、長閑な町、厳しい町、優しい町、緊迫した町。 自らの町でひとつの仕事に打ち込む職人、町の日常を愛するひと、町を出る人生を選んだ者……etc、etc 色とりどりの空想のまちと、そこに生まれる物語を、ぜひご堪能ください。 ーーあなたなら、どの町で暮らしたいですか? ーーあなたなら、どんな“空想のまち”を描きますか? | |

「雪の壁がね、町を囲んでいるんですよ」

青年はその光景を思い出しているのか、空を仰いでうっとりと言った。

「雪の壁というと、大きい氷のようなものですか?」

「うーん、少し違いますね……。雪というのは、白いんです。氷を細かく削ると、削った氷は白く見えますよね? ああいう感じです」

根本的な質問をしてもいいですか、と僕が言うと、青年は「どうぞ」と促す。

「どうして雪は溶けずに町に残るんですか?」

僕の経験上……というか常識的にも、削った氷はすぐに溶けてしまう。それが、溶けずに道端に蓄積されるという現象が想像できなかった。僕が生まれ育った町には雪が降ったことがないから、雪というものがそもそも分からない。

それを聞いて青年は、僕の疑問を得心したかのように微笑むと「溶けない気温なんです」と言った。

「ああ、なるほど気温ですか。ええと、上空で冷やされて雪が作られても、地上が温かいと到達する間に雨になってしまうんですよね? ということは、雪町は常に雪が溶けないほどの、低い気温を保っている町ということか……それは大変だ」

「この町は温かいですから、そう感じるかもしれませんね」

「常に冷蔵室にいるようなものですよね……想像しただけで凍えそうです」

「大丈夫ですよ。寒さに慣れていない訪問者には、生地に綿が埋め込まれた布団のような服が貸し出されますから。それさえ着ていれば凍えません」

「布団を着て歩く? それは温かそうですが……」

想像力がとうとう音を上げそうだ、と僕が呟くと青年は、あははと声を立てて笑った。

僕の暮らすここ地理町は、暖かい気候の町だ。

これといって目立った特産物はないけれど、町の中心部に地理院という大きな施設がある。地理院の仕事は土地の測量と地図の生成が主だけれど、なかには地理学を応用した気象予知や自然災害を研究する部屋もあり、稀に町外から見学者が来ていた。

今日の客人も、そのうちの一人だ。

「滞在中は、この部屋を自由に使ってください」

雪町を見たことがあるという青年の話が面白くて、夕食後にお茶を飲みながら歓談していたら、いつのまにか夜が更けていた。急いで茶器を下げ、客室へ案内する。青年は部屋を見るなり、驚きの声を上げた。

***「世界地図(くまっこ)」冒頭より***