|

|

||||||||||||||||

|

外の空気を吸うなり、画家は円柱型の広告塔に抱きつくようにもたれ、激しく咳き込んだ。口を押さえた指の間から血が零れ、融け残っていた雪の上に一滴、二滴したたった。ようやくのことで咳が収まると、オクルスは黒い目を開き |

|||||||||||||||||

| ||

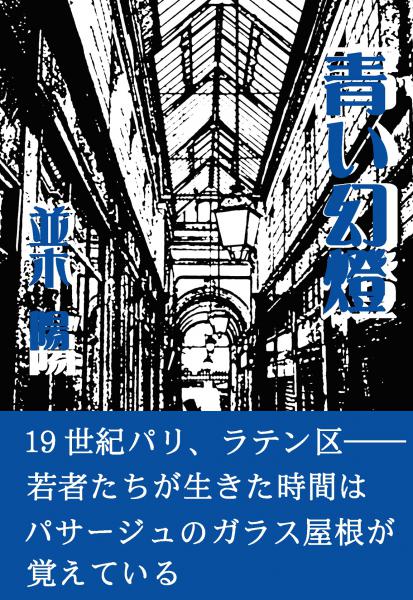

| 舞台は19世紀のパリ。 「永遠の詩的霊感」を求める詩人と、 「今この瞬間」を愛する画家のもとに、 愛らしい少女が現れる。 冒頭(前口上)の文章が音楽のようにリズムが良くて、ああ、この伴奏は何だろう。 ピアノのように打つ音じゃない。 アコーディオンのような空気が鳴らす音…… そう考えながらページをめくると、手回し式オルガンが降誕祭の祝歌を奏でる場面に。 ああ、オルガンだったのか! かすかに哀愁を含んだ音色に誘われて、気付けば素敵な物語世界に入り込んでいた。 作者の並木陽さんは「物語」というものを大きくとらえている印象がある。 現代の物語(小説・漫画・映画など)の大半は、ストーリーの起伏とリアリティを重視して作られている。 けれども昔話や伝説には謎が投げ出されるだけのものも多くあるし、 演劇では舞台を華やかにするためにリアリティを犠牲にすることも少なくない。 そういう古今東西の無数の物語の中から、自分の表現したいものに最も合った形を選んでいるのではないか。 この「青い幻燈」にはお芝居の雰囲気がある。 登場人物たちの行動やセリフは、現実よりも少しキザだ。 私はキザ普及推進委員会委員長(自称)なので、読みながらニコニコしてしまう。 ゲーテの臨終の言葉をさりげなく冗談のようにつぶやいたりするのが、いかにも19世紀の学生街という感じがする。 自分の知識や能力に限りがあることに苦しむ詩人。 自分の人生や与えられた世界に満足している画家。 どちらの気持ちも痛いほど分かる。 この物語は不思議な終わり方をする。 結末が幻なのか? それまでの日々の方が幻だったのか? 失われていく我々の生は全て幻のようなものなのか? そんなつまらない質問をしようとすれば、少女はあなたの唇に人差し指を押し当てるだろう。 唇にはラムの風味が残り、少女の面影とともにその香りは永遠に消えない。 | ||

| 推薦者 | 柳屋文芸堂 | |

| ||

| じんわりと、静かなファンタジー。 現実と幻想の狭間の、いざないと決意。軽薄そうに見えて、でもそこにあるのは確かに繋がり。 いつか消えてしまうとしても、いま自らが手を離す理由にはならない。素敵でした。 語りも、コミカルさの中に悲哀があってよかったです。 | ||

| 推薦者 | まるた曜子 | |

| ||

| 「グリゼット、君は結末のない物語に価値がないと思うかね」 (中略)「それでも、途中の部分がそれはそれは面白い。だから儂は、物語の結末には一般に言われているほどの価値はないのではないかと考えている。結末などなくとも、物語は途中の部分にこそ意味があるのだ」 並木陽、と言えばまっさきに『斜陽の国のルスダン』や『ノーサンブリア物語』などの歴史上の女傑や群雄割拠の時代の動乱をえがく人、という印象が思い浮かぶだろう。 だが、この『青い幻燈』は、そういった歴史の物語ではない。 時は十九世紀パリ、ラテン区。登場人物は、画家、詩人、先生、名前のないお針子少女、それから孤独という名の男。十九世紀のパリの薄暗い華々しさと、(今は売れない)画家や詩人という登場人物。 読み手は画家か詩人のどちらかが名声を得たり、お針子娘と結ばれたり、という「物語」を無邪気に期待する。だが、詩人も画家も、自費出版した詩集を売り込もうと粉骨砕身したり、自らの血を絵具にしたような絵でコンクールに挑んだり、そんなことはしない。彼らはただおしゃべりをしたり、街を歩いたり。何でもない日常が描かれる。 『青い幻燈』の登場人物はルスダンやアクハのように、物語の主人公として語られるべき歴史を持たぬ人々だ。彼らは、「物語にはなれない人たち」と言い切ってしまってもいい。 その、物語にはなれない人たちを描き出す筆致の真摯さと、編纂能力は、さながら幻燈のように「物語」を描き出す。彼らは物語に「なれない」のではなく、劇的な語りだしも結末も必要としない、「めでたしめでたし」からは解放された人たちなのだということを、雄弁に語る。 なにものかになること、物語の主人公になること、そういった義務や責任から、彼らは解放されている。 作中で、もう一つ印象的な一文がある。 「グリゼットこそは、貧しくともこの世でもっとも自由な女だから」 『青い幻燈』この物語は、物語を語ること・読むことから、登場人物が、そして畢竟、読者が、始点と終点を必要とする物語の義務と責任から自由になるための書物だと、私は思った。 | ||

| 推薦者 | 孤伏澤つたゐ | |