| ブース | 企画本部 委託販売 |

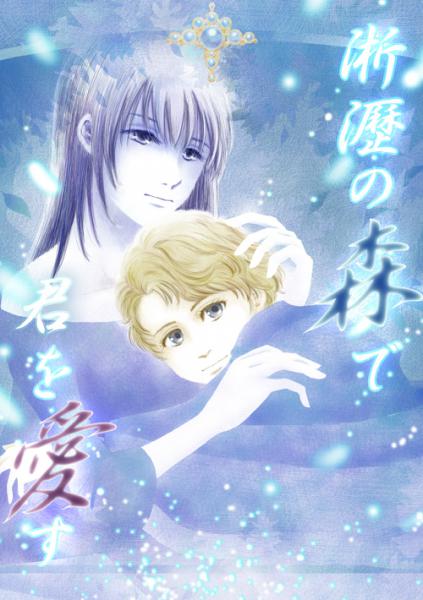

| タイトル | 淅瀝の森で君を愛す |

| 著者 | まるた曜子 |

| 価格 | 500円 |

| カテゴリ | 恋愛 |

| ツイートする | Tweet |

| 紹介文 | |

|

懐こい笑顔で周囲を魅了し、ぽやんと暮らす義姉の連れ子《弟》なあ。 彼の養育を一手に引き受けて真っ当にすべく奮起する《新米姉》まお。 仔猫がじゃれ合うような姉弟のまじらい、あたたかでおだやかな家族の営み。 しかし幸福は好意に崩れる――― 惑う子供達の20年の漂泊。 ふたりの密やかな戦いの日々の先にあるものは――― | |

そうして休憩を挟みつつ、勉強が終わったらなあはあたしに寄りかかってあた

しの差し出すお菓子を食べる。足の間になあを挟んで、背中から抱えるようにし

て後頭部しか見えないなあにつまんだビスケットを寄せると半分ほど囓り割った。

なあは、少し甘えん坊だと思う。全体的に幼い感じがする。

これだって、最初はなあがムリヤリ膝に乗ってきて、ちょっと気恥ずかしかっ

たあたしが理由を訊くと「ママはそうしてた」ときょとんとした。お義姉さんも、

お兄ちゃんより年上なのにちょっと子供っぽいところがあるから、なんとなく情

景が浮かぶ。そのお義姉さんは今、春菜の世話にかかりきりなので、なあは寂し

いんだと思う。なんと、お義姉さんは初婚だった。なあの実の父親は妊娠したカ

ノジョを置いて消えてしまって、ひとりで産んでひとりで育ててきたんだと聞い

た。「顔はとってもステキだったの。でも子供なんていらないって、捨てられち

ゃった」。お義姉さんは笑ってたけど、そんな人と結婚しなくてよかったと思う。

お兄ちゃんは顔は大したことないけど、愛情ならたっぷり持ってる人だ。今、お

兄ちゃんの愛情は一番に春菜に注がれてて、次にお義姉さんで、なあとあたしが

同じくらいだと思う。だけどお店が忙しくて、なかなかなあまで手が回らないの

が寂しいらしい。正直今までのお兄ちゃんは妹好き過ぎてうざかったので、愛情

が分散するのはありがたい。ほっとかれるようになってあたしはうれしい。いつ

までもお兄ちゃんべったりなのも、ねえ。

そんなわけで、なあは独占してたお母さんが少し遠くなって、あたしに甘えて

るんだと思う。春菜が産まれるまではお兄ちゃんとお義姉さんと3人で寝てたけ

ど、春菜が産まれてからは朝の早いお兄ちゃんは(泣く泣く)元の自分の部屋で

寝ることになって、なあも新しく用意された子供部屋に布団を移されて、

その日のうちにあたしのベッドに潜り込んできた。