|

|

||||||||||||||||

|

一歩踏み出した踵の下で耳に馴染んだ足音が響いたことに、私はひとまず安堵を覚えた。最早私の足の一部であると思えるほどに履き込んだ山羊革の靴のヒールが立てた音は、稽古場の板張りの床の上で聞くのと同じ音だ。 |

|||||||||||||||||

| ||

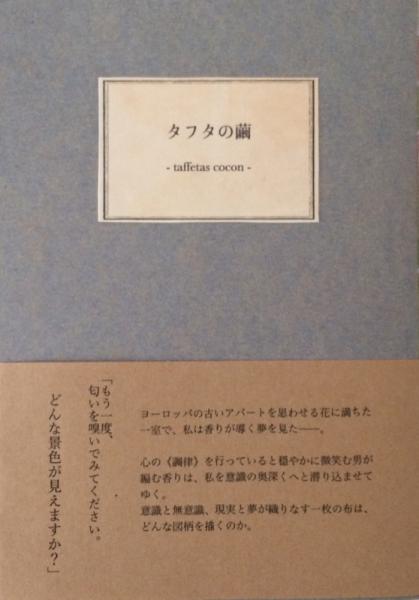

| 「曲を作るときは死かセックスのことしか考えてない」と言ったのはスピッツの草野マサムネだった。 同じように、死とセックスをはらんだ創作物をしばしば見かける。 その多くは良作である。「タフタの繭」もそうだった。 いや、正確に言うならば、この作品からは「死」の匂いだけがした。 そういう創作物はあまり記憶にない。 ただ静謐と、死のことだけがうつくしく描かれていた。 「死の匂い」、といわれて、何を想起するだろうか。 晩夏の夕暮れのアスファルトの匂い、 脱脂綿にふくまれたオキシドールが乾く匂い、 終電を逃した駅のホームに吹く夜風の匂い。 おおむねそれは、「喪失」に関わるものだろう。 しかし「タフタの繭」が与える「死の匂い」はそうではない。 青々しく茂る植物の匂いだ。 古いビルの一室を埋め尽くす植物のむせるような生々しい匂いだ。 その場所こそが、「タフタの繭」の始まりであり、終わりである。 その「植物の部屋」を舞台に、物語は進行する。 その部屋のなかでは男性が心の<調律>を行っている。 誘われるまま、主人公は彼のセラピーを受けることになる。 セラピストは、匂いをテーマに主人公に夢を与える。 夢は現実であり、現実は夢であり、互いに影響を与えるものだと彼は言う。 しかし主人公が見るのは悪夢ばかりだった。 最後に救いを求めた匂いは、もちろん極上の夢を与えてくれる――。 主人公が最期に求めた匂いと、おそらく同じものを私はこの小説から感じた。 「植物の部屋」に行ってみたいな。そう思ったのだ。 セラピーを、心の<調律>を受けてみたいな、そう思った。 この小説のしずかで端正な描写は、 部屋の様子を、セラピーの様子を、克明に想像させ、 私をその場所へといざなう。 それは想像でしかない。 ただ、夢と現実が繋がっているように、 小説のなかの世界と私の世界とは繋がっているはずだ。 いずれ私は小説のラストシーンへと行き着く。 私だけじゃない、誰だってそうだ。 それはハッピーエンドと呼ばれていいものだと思う。 そうでなければ、ネバーエンドだ。 うつくしい文章を求めている人にこそこの作品を送りたい。 この作品は、そんなあなたの弱さを救ってくれるだろうから。 | ||

| 推薦者 | あまぶん公式推薦文 | |